Выступая с посланием к стране, президент РФ В. Путин напомнил слова русского историка Н. Карамзина о том, что «русский человек должен знать свою цену», но что «любовь к родине не должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всём лучше».

Очень уместное напоминание. За последний год и особенно за последние месяцы с экранов телевизоров на головы россиян обрушился такой шквал противоречивой информации, оценок и прогнозов, что люди начали терять представление о том, что же происходит в стране и как нас оценивают другие.

Россияне уже и сами не знают, кто они - «голуби мира» или «ястребы войны». По подсчётам социологов, более 30% наших граждан одобрили бы отправку солдат для наземной операции в Сирию. Словно бы память об афганской и чеченских войнах и «грузе 200» окончательно выветрилась из наших мозгов.

Запутался не только народ. Запутались чиновники, экономисты, аналитики. Одни говорят, что мы в зоне умеренного роста, другие - что у нас стагнация и кризис. Разноголосица и у политиков. Они не только народу, но и сами себе уже не могут объяснить, кто мы - великая держава или на фоне Китая и США выглядим как периферийное пространство.

Homo televisionis

Только что объявленные результаты нового социологического исследования «Левада-центра» «Представления о России нынешней и ожиданиях будущего» картины не проясняют. В ответах - полное помутнение сознания и полная неспособность нашего человека соотнести реальность с мечтами.

Посудите сами: нынешний облик страны нравится лишь 14% опрошенных. А на вопрос: «Какой вы хотели бы видеть Россию в будущем?» - большинство отвечает: такой, как развитые страны Запада. И лишь 14% полагают, что мы должны быть такими, как сейчас. Налицо явное (и коллективное) неприятие того, что происходит в стране. Но тут же в ходе того же опроса россияне, что называется, и глазом не моргнув, утверждают, что Россия великая держава.

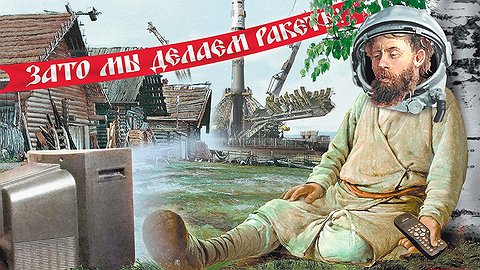

Социологи пытаются уточнить: а что же это такое - «великая держава»? И люди очень умно и правильно отвечают, что великая держава - это мощный экономический и промышленный потенциал, что это высокое благосостояние граждан, что это великая наука и культура, что это свободы, гражданские права и высокий авторитет в мире. Всё так. Но нынешняя российская реальность не очень похожа на это описание. Социологические реалии и народное воображение никак не сходятся. Такое впечатление, что у нас в России выведена какая-то особая порода людей. Не Homo sapiens, а Homo televisionis.

А ведь среднестатистический гражданин каждый день ходит на работу, по улицам и иногда даже выезжает за пределы больших городов. И что же он видит? О чём говорит со своими попутчиками? О чём пишет письма в «Аргументы и факты»? А пишет о том, что в 100 км от Москвы «великая держава» куда-то исчезает, что по обочинам далеко не европейских дорог - поросшие бурьяном поля, заброшенные пастбища, а порой всё те же крестьянские избы, о которых писал Блок:

Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые -

Как слёзы первые любви!

А ещё среднестатистическому россиянину время от времени из глубинки пишут родственники. Пишут о том, что у них в посёлке школу закрыли, что обещанного десять лет назад газа и тепла так и нет, что на приём к врачу приходится ездить за 50 км в райцентр и что в их деревне остались одни старики, а молодёжь либо спивается, либо бежит...

Гнилая статистика

Сталин по-своему был прав, объявив статистику гнилой, буржуазной наукой и фактически запретив её в СССР. Статистика портит настроение. Кому это приятно слышать, что наш ВВП всего 2-3% от мирового, что наш бюджет на 60% зависит от нефти, что производительность труда не растёт и что собственным продовольствием мы обеспечиваем лишь 40% потребностей? Наши экономисты, в том числе и вхожие в Кремль, запутались в оценках: что у нас с экономикой? То ли она пребывает «в поисках дна», то ли барахтается в тине.

И вот народ, сидя по вечерам у телевизора, слушает не сходящих с экранов политических благовестов и всё меньше понимает, что же представляет собой нынешняя Россия. Куда мы идём, с кем мы дружим, с кем враждуем? А в последнее время всё чаще звучит вопрос: будет война или нет? И такое впечатление, что ответов на эти вопросы нет ни у простых россиян, ни у официальных оракулов. Заблудились то ли в трёх соснах, то ли в трёх берёзах.

* * *

В правительстве заканчивается разработка программы по патриотическому воспитанию народа. Воспитывать будут до 2020 года. Предыдущие программы не дали желаемых результатов, а нынешний уровень патриотизма признан неудовлетворительным. Фактически признано, что россияне, и особенно молодёжь, официальные сентенции о патриотизме не воспринимают. Разработчики новой программы утверждают, что «патриотизм не стал объединяющей основой российского общества», и требуют для его «ремонта» 2 млрд рублей.

В этой связи было бы полезно покопаться в истории и понять, как наши предки становились патриотами. Наивысший всплеск патриотизма, по свидетельству историков, пришёлся на войну 1812 г. А ведь никакой «программы патриотического воспитания» у тогдашней власти не было. И «любовь к отеческим гробам» никто не оплачивал. Не было ни министерства по делам молодёжи, ни слётов на Селигере для дворянских детей, ни ансамбля песни и пляски русской армии.

Интересно вспомнить и о том, как к патриотизму относились великие русские умы - философы, писатели, поэты. У всех звучит мысль о том, что к патриотизму не следует относиться как к товару. «Торг в любви недопустим, - писал Н. Бердяев, - родину любят ни за что». Оттого, что мы будем без меры приукрашивать Россию, наделять и народ, и власть какой-то особой благодатью, а русские берёзы особой статью, любви не прибавится. Нормальные люди Отечество любят так, как в хорошей семье любят детей, даже если у них нет особых талантов. Отечество нужно любить в правде, а не во лжи.